誰かに話したくなる魅惑のデタラメであふれた魁!!男塾の『民明書房』。

その中で最も気持ちよく人を騙せるデタラメを決定する。

今回はその⑬。前回で『天挑五輪大武會』に登場したベスト民明書房の選定が終了、今回からは新章『七牙冥界闘』編に登場する民明書房をとりあつかう。

①はこちらから。

前回はこちら。

前回で『天挑五輪大武會』に登場する民明書房が終わりました。

長かったですねえ。

最後が”かけそば“で終わるとは思わなかったですけど。

今回からは、新章の『七牙冥界闘(バトルオブセブンタスクス)』編です。

なんですかそれ?

塾長が攫われてね、救出するためにフロッピーディスクを七枚集めようって話なんだけど。

あんまり盛り上がらず、途中で終わったね。

だから、そこまでボリュームはないよ。

フロッピーってところが時代を感じますね。

もはや、フロッピーの存在が民明書房以上に信じられないね。

それでは、今回もはじめていきましょう。

例によって、多少端折りながら進めます。

また、太公望書林などの民明書房以外の出版社も含めます。

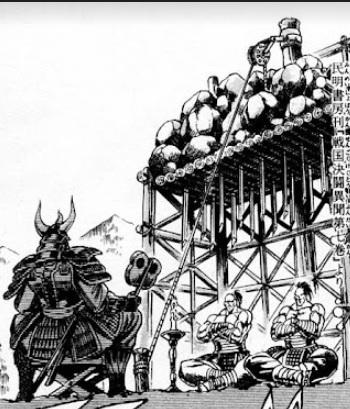

これをやらねば侍にあらず『剣座天虣耐』

『剣座天虣耐(けんざてんほうたい)』。

民明書房刊『戦国決闘異聞第七巻』より。

七巻まで出てんだね。

このパターンは案外なかったですね。

一巻から六巻も気になるところですけど、今は『剣座天虣耐』に集中しよう。

作中では、二号生となった剣桃太郎と新入生東郷総司が対決した度胸だめしとして登場した。

“戦国時代中期、時の侍・武将達が己の勇気・胆力を誇示し競う目的で行われたのがその発祥である。いつ落下するとも知れぬ剣山の恐怖のもとで耐えるには卓越した精神力を要求されるのはいうまでもない。当時は隆盛を極め「これをやらねば侍にあらず」とまで言われたが、恐怖の余り発狂したり逃げ隠れて死亡する者などが続出した為、諸大名はこれを禁止した“。

イメージしずらいかな。

民明書房の挿絵はこんな感じ。

チキンレースみたいなもんですね。

先に逃げた方が負けっていう。

度胸試し自体は戦国時代にもありそうですよね。

娯楽少なそうだし。

薩摩の知ってる?

火縄銃を上から吊るして、それを薩摩の男たちが囲みながら酒飲む狂った遊戯。

見たことある!

火縄銃がいつ発砲するかわからないんですよね!

絶対やりたくない。

あれも創作かもしれないけど、そういった度胸試しはあったんだろうな。

それにしてもこの剣山は、大がかりすぎません?

今でいう RIZIN みたいなイベントなんじゃない?

娯楽ないし。

盛り上がりそう!煽りとか入れられそうだし。

平本蓮選手なんかやってくれそうだよね。

今年の大晦日やってくれないかな、『剣座天虣耐』!

見たい!

いっそ紅白でもやってほしい。

MISIA 強そうだな。

EYEこそすべて『透闇視』

『透闇視(とうあんし)』。

民明書房刊『EYEこそすべて』より。

なんですって?

『EYEこそすべて』。

それが本のタイトルですか?

だいぶふざけに来てません?

ちょっと雰囲気変わってきたかな。

ちょっとどころじゃないでしょ。

“通常、完全に遮光した場所において普通人が物体を見ることが出来ぬのは当然であるが、それを修業により可能にしたのが透闇視である。格闘家にとり、夜間の闘いは日常茶飯であり、これを極めるか否かは生死に直結した。この透闇視の最高の使い手としては、翔楔流師範・呂空雛が名高く、彼の眼は漆黒の闇の中、一町先を飛ぶカラスさえも見分けたという。まさに、人間赤外線スコープというべきであろう“。

暗闇でも視えるってことですね。

なんかこんなの前にもありませんでした?

『黒闇殺』ね!

暗闇で針を落とす修業の。

あれやりたい!

今回は修業についての記述はないんですかね。

この呂ナンチャラとかいう呂布の子孫みたいな人が、暗いとこでカラスが視えるってだけですね。

視えるだけっていうけど、一町先だからな。

一町は約109mだぞ!ほぼ煩悩だぞ!

なにそのワード、ほぼ煩悩。

しかし109って、また随分でかい数にしたなあ。

“ちなみに、現代でも光量をあらわす「ルックス」という単位は、前出の呂空雛(る

くうすう)すなわちルックスの名に由来する“。

ルックス!

全然呂布の子孫じゃねえ!

あいこそすべて、からはじまり、ルックスで終わると。

結局そうなんですね。

見たくないものが見えてしまいました。

見えすぎるのもよくないよ。

透闇視なんていらないね。

名将プルチャガ将軍『モルグケシ草』

『モルグケシ草』。

民明書房刊『現代麻薬集成』より。

本のタイトル、戻りましたね。

信頼の民明書房だよ。

信頼しちゃいけないでしょ。

不知火山みたいになるよ。

“一般に麻薬は植物から抽出されることが多いが、中でも中央アジア北部カングール地方でのみ産出されるこのモルグケシ草は、その強烈な幻覚作用で有名である”。

麻薬系って初?

初じゃないですかね。

中央アジアのケシってだけで、なんか信憑性が増しますね。

“これが広く知られる様になったのは、西暦一三二八年、カングール王国がタンジール王国に攻められた折、カングール王国のプルチャガ将軍が敵軍をこのモルグケシ草の群生する花畑におびきよせ、幻覚作用で敵を同士討ちさせ全滅させたことによる。ちなみに現在、このモルグケシ草の栽培は当局によって厳重に禁止されている“。

“カングール王国“と”タンジール王国“ですか。

中央アジアにあった昔の国なんて全くわからないですよ。

プルチャガ将軍は名将だったんだろうな。

しかし、花畑に入るだけで幻覚作用が発生するって恐ろしいね。

『満州アヘンスクワッド』の勇が作る強力なアヘンでも、そこまでではなかったよな。

触ったらヤバい植物ってありますよね?

ギンピ・ギンピだっけ?

トゲに触ると毒が入って、数か月下手すりゃ何年も痛みに苦しむんだよね。

長い!地獄ですね。

それに比べれば、モルグケシ草のほうがましだよ。

ましかどうかじゃなくて、

騙されるかどうかでしょ?

カングール王国とタンジール王国は信じるしかないけど、さすがに花畑で幻覚作用ってのは騙されないかな。

『満州アヘンスクワッド』を読んでてよかったですね。

マーダー・クロコダイル『驚鞉操鰐術』

『驚鞉操鰐術(きょうとうそうがくじゅつ)』。

民明書房刊『クロコダイル・ダンディー爬虫類よもやま話ー』より。

『魍魎塔五人衆』クリンスマンが使うワニを操る戦闘術だ。

だからって、『クロコダイル・ダンディ』使っちゃだめでしょ。

“南アジア一帯には、野生のマーダー・クロコダイルが多数生息しているが、十八世紀初頭かの地ではこれを飼い慣らし操る術が発達した。この術を応用し、村人は村の周囲に堀を作り、その中に飼育したワニを放ち外敵の侵略を撃退したという。このため、ワニは守護神として人々に大切にされた“。

マーダー・クロコダイルは実在すんのかね?

南アジアにいるんだって。

マーダーって殺人って意味でしたっけ?

そんな名前つけますかね?

たしかに。

通称ならありえるけど、正式名称ではなさそうだな。

そういえば『秘密のレプタイルズ』で、爬虫類は懐かないけど慣れるってみたな。

じゃあこれ、村人に慣れちゃったら外敵を撃退しないってことですか?

わかんない。でも、結局腹減ったら襲い掛かるでしょ。

“現在でも南アジア某国には、ワニを殺した者は死刑との法律が現存しており、昨年うかつにもワニ皮のハンドバッグを所持していた日本人女性が終身刑となったのは周知の事実である“。

いいエピソードだな。意外に海外では重罪ってことあるもんね。

オーストラリアにはカップラーメン持ち込み禁止らしいですよ。

中の肉がダメなんだって。

終身刑?

いや、そんな重くないでしょ。

この日本人女性は、ワニを殺したわけではないから死刑は免れたんだね。

でも、終身刑は重すぎでしょ。

ってこれ民明書房ですからね!

嘘ですよ!

あぁよかった!

終身刑の日本人女性はいなかったのか。

今回は以上です。

新章の民明書房はいかがでした?

気のせいか、前より雑になってきてませんか。

当時、苦情があったらしいからね、「騙された!」って。

『テンピン肉』の話でも同窓会でしちゃったのかね。

うわぁ、それで恥かいたから苦情入れたの?

だとしたら、かっこ悪いですねえ。

さて、今回の「これは騙されるぞ」っていうベスト民明書房はどれですかね?

ルックス以外はいい勝負だった。

てことは、ワーストは『EYEこそすべて』の『透闇視』か。

ワニも麻薬もちょっと引っ掛かるところありましたよね?

そうね。

そしたら、今回は消去法で『剣座天虣耐』かな。

そうしましょう!

次回につづく。

出典:集英社/宮下あきら/魁!!男塾

コメント