魁!!男塾の『民明書房』で一番だまされてしまう逸話を決める。

今回はその③、『大威震八連制覇』の前編。

①はこちらから。

②はこちらから。

誰もが騙されてしまう『民明書房』を決めよう!

ということで、前回は鎮守直廊編まで見ていきました。

“テンピン肉“が強かったですね。

あれは当時騙された人が相当いたと思うよ。

ワーストは、象を真っ二つの『愀象刀』でした。

5メートルでしたからね。大型のキリンと同サイズ。

これは騙されないでしょ。

出た『灼赤棒』!

前回出てきたあっつい棒!

ホントなんでわざわざそんなことを…。

では、はじめましょう!

また、例によって多少端折るよ。

史実より弱い『勝利賽子』

『勝利賽子(しょうりシャイツ)』。

英学館刊『武家社会に於ける風俗・迷信』より。

『大威震八連制覇』直前、

一号生が出立する際に鬼ひげ教官が行った占いだ。

武田信玄が考案したとされる。寿・吉・勝・祝・喜・生の六文字を書き入れたサイコロを投げて戦の行方を占ったといわれる。どの面も勝利を暗示する文字が書かれているので、出陣の景気づけの儀式である。

英学館刊『武家社会に於ける風俗・迷信』

サイコロの目は、何が出ても良いと。

武田信玄の時代って、まだ迷信が強そうですもんね。

これはありそうな話ですよ。

信長が桶狭間の戦い前に、熱田神宮で必勝祈願したっていうよね。

そんときに神殿から鎧の触れ合う音がし、さらに一羽の白鷺が飛び立った。

これは神がほほ笑んだ吉兆だと、信長は兵を鼓舞し、あの大勝を手にしたと。

ホントっすかね。

それって信長が”ヤッた”ぽくないですか?

これは信長が”ヤッた”な。

まぁ、仕込んだでしょうな。

信長は迷信なんて信じてないだろうけど、兵たちは信じるからね。

その史実に比べると、信玄のサイコロって弱くないですか?

いや、これは弱いな。

しかも、「生」の目って勝ち戦を暗示してないですよね。

生きてりゃ勝ち、

なんて負け戦で言う言葉だ。

ただ、これは信玄が本当にやったわけじゃないぞ。

あくまで『民明書房』だ。

もう騙されかけてるぞ!

しまった!

中津川大観登場『八竜の長城』

『八竜の長城(ぱーろんのちょうじょう)』。

興陽大学名誉教授歴史学博士 中津川大観著 時源出版刊

『二十世紀の秘跡』より。

なんだって?

二十世紀の…。

そっちじゃない!

博士!博士!

ナンチャラ大学のナンチャラ博士!

こんなパターンもあるんですか?

『民明書房』、『英学館』に続いて、今度は『時源出版』よ。

しかも今回は著者つき。しかも御大層な肩書までついてるね。

学歴コンプの我々は、名誉教授ってつくとなんでも信じちゃうよ。

ひれ伏しますね。

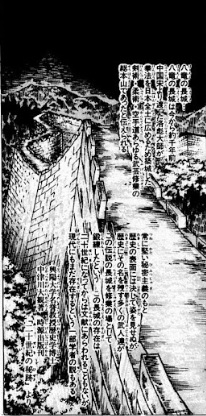

約一千年前、中国宋より渡った洛彪大師が拳法を日本全土に広めるため築城した。剣術・柔術・空手道あらゆる武芸修行の総本山であったと伝えられる。常に堅い秘密主義のもと歴史の表面には決して姿を見せぬが、多くの武人たちがこの伝説の長城を修行の場として鍛錬したという。

興陽大学名誉教授歴史学博士 中津川大観著 時源出版刊『二十世紀の秘跡』

イメージ画像がついてるぞ。

いやいやいや、さすがにこれは。

日本ですよね?

この長城の存在は二十世紀になってからは文献にあらわれることはない。

興陽大学名誉教授歴史学博士 中津川大観著 時源出版刊『二十世紀の秘跡』

文献にないってさ。

でしょうね!

現代にもまだ存在するという一部学者の説もある。

興陽大学名誉教授歴史学博士 中津川大観著 時源出版刊『二十世紀の秘跡』

ないわ!

中津川大観、

とんだトンデモ学者でしたね。

さすがに建造物は無理があるな。しかも超巨大建造物よ。

洛彪大師って名前は最高だけどね。

中国の坊さんって感じがしますもんね。

しかし、なんで修行の場なのに、長城なんだろうなあ。万里の長城に寄せたんだろうけど。

普通、修行の場って言ったら、寺とかコロッセオみたいなのイメージするよね。

でも、悟空も、

あの世で蛇の道を通ってましたよ。

アニメですごい長いんだよなあ。

みんながナッパにやられてんのに、ずっと悟空は蛇の道。

てか、あれって修行してたわけじゃないでしょ?修行終わっての帰り道でしょ?

帰り道です。

もし、長城じゃなくて、寺とか円形闘技場とかだったら、

どこかに隠されてるって言われても信じたかも。

そうね。ちょっと中津川大観はヤバいヤツかもしれないね。

外道が外道した『磁冠百柱林闘』

『磁冠百柱林闘(じかんひゃくちゅうりんとう)』。

中津川大観著 時源出版刊『偉大なる中国拳法』より。

また出た!中津川大観!

あれ?肩書は?

なくなったね。

『八竜の長城』というトンデモ理論のせいで、学会を追放されたかもね。

トンデモが過ぎました。

〇人鬼先輩!

中国宋代、四川省拳法家達によって行われた異種格闘技。杉木立の枝をはらい、頂部を切断してその切り口を足場とした。その杉は最低でも高さ十五米以上、直径は十センチから三米までと変化に富み、落下しようものなら即死はまちがいない。

中津川大観著 時源出版刊『偉大なる中国拳法』

また大がかりですけど、火口の上で闘うヤツよりは、

まだ作れそうですね。

『天縄闘』ね。”天縄境場に入る“。

出た!そのことわざ!

後に四川省青陽山で強磁石が発見されるに至り、杉の頂部に鉄板をかぶせ、磁靴をはき二対二で闘う磁冠百柱林闘となった。現代のプロレスに見られるタッグマッチはこの磁冠百柱林闘を彷彿とさせる。

中津川大観著 時源出版刊『偉大なる中国拳法』

“彷彿とさせる”ねえ。

“由来とする”って、言いきらないんだね。

なんだか語気が弱い。

中津川大観は、

『八竜の長城』で相当叩かれたんじゃないですか?

この”四川省青陽山“ってのも引っ掛かるなあ。

“北海道不知火山“でも騙されたのに、

中国の山なんて全くわかんないですよ。

『盤流氷』の不知火山ね。

うわっ!中国に青陽ってところはあるみたいだぞ。

九華山(きゅうかさん)は青陽だってさ。

絶妙なとこ攻めてきたなあ!やるなぁ中津川!

待って!中津川はいないんですよね?

わけわかんなくなってきた、

中津川大観の妄想?『百人毒凶』

『百人毒凶(ひゃくにんどくきょう)』。

中津川大観著 時源出版刊より。

男塾死天王の一人、卍丸が使う魍魎拳の修行についてだね。

ハナモゲラ先輩ですね。

百人毒凶、殺人拳法魍魎拳の修行の証として行われた。挑戦する者は福建省産出銀殉丹という遅効性毒物をのみ、十人一組を相手に十対一の組み手を行った。十人を打ちまかすごとに、解毒剤の十分の一が与えられる。十組百人を打ち負かした時、初めて命が助かることになる。成し遂げた者は、”無双士”の称号を与えられた。

中津川大観著 時源出版刊『中国拳法裏面史』

魍魎拳の師匠って、外道ワングランプリのときに出てきましたよね?

あの変な頭した男の二人組に殺された人。

回想シーンが7~8ページあったんでしたっけ?

ですよね。

あれ?

ちょっとまてよ?

どうした?

いや、百人も組手する門下生がいるのに、師匠が殺されたのかなあって。

だって頭傑と體傑の二人だけでしょ。

そのとき他の門下生は何してたんですか?

回想シーンでは何て書かれてたんですか?

…。

「魍魎拳十五代宗主厳訕嶺、門弟を多くとることを嫌い、師ひとり弟子ひとりの厳しい修行生活であったが…」

「弟子ひとり」って言ってるじゃないですか!

話がちがいますよ!

『百人毒凶』って、卍丸が自分で話したんですか?

…いや、…王大人(ワンターレン)。

王大人?

…ドンブリ頭の。

ドンブリ頭?

じゃあ、そのドンブリ頭がこの中津川のトンデモ本を、

…『中国拳法裏面史』。

じゃあ、そのドンブリ頭がこの『中国拳法裏面史』を鵜呑みにしたわけですよ。

えぇー!あの王大人が騙されたってこと!?

そういうことですよ。

全部中津川大観の妄想ですよ!

ま、まさか。

卍丸の『烈舞硬殺指』

『烈舞硬殺指(れつぶこうさつし』。

中津川大観著 時源出版刊『中国拳法裏面史』より。

また中津川大観!

しかも今回、本のタイトルまで一緒じゃないですか!

大丈夫ですか?これ誰が話してたんですか?

王大人。

また王大人!ドンブリ頭の!

中津川とドンブリのセットは危ないですよ。

とりあえず見てみよう。

魍魎拳法最大の奥義。極めんとする者は、底が厚さ三十cmある御影石でできた石槽に骨をも溶かす竜硝酸を満たし、一月ごとにその濃度を一%ずつ濃くしていくなかで、底の石を割る。修行すること十年、濃度百%に達した竜硝酸に耐えるスピードがついたとき、底石を割ることができるという。多くの者は途中で指をつぶし、底石を割れるものは万人に一人もいないという。

中津川大観著 時源出版刊『中国拳法裏面史』

魍魎拳最大の奥義って言ってますけど、

そもそもどんな技だったんですか?

卍丸の手刀だね。石柱を大根のように切ったり貫いたりしてた。

注目すべきは竜硝酸かね。

男塾といえば濃硫酸だけど、今回は竜硝酸。

濃硫酸は濃い硫酸ですよね。

硫酸はいろいろ溶かすヤバイ液体ってイメージあるけど、

竜硝酸ってなんですかね?硝酸がよくわからないし。

硝酸も強力な酸性の液体らしいぞ。金属も溶かすって。

それに竜がついてるんだから相当強力でしょ!

なんで竜がつくのさ!

商品名なの?

魍魎製薬の竜硝酸。

しかし、これ屋内か屋外か知らんけど、十年も管理するの大変だよな。

こういう薬品って気化とかしちゃうんじゃないのかね。

数%の調整をしなきゃいけないし。研究所のやることですよ。

こんなこと卍丸はやってたんですか?

師匠を頭傑らに殺された後なんでしょ。

復讐のために死に物狂いで硫酸の調整をしてたんだよ。

地味な復讐劇ですね。

“武鑑”に記された『万人橋』

『万人橋(ばんじんきょう)』。

中津川大観著 時源出版刊『戦場にかける橋』より。

また中津川。

『戦場にかける橋』って、有名な映画ありましたよね?

タイあたりを舞台にした戦争映画。

じゃあ、それの原作じゃないかね?

戦国時代、武田信玄と松山勝善の合戦の折り、松山の侍大将楠木清久は松山のこもる高楼山に援軍に向かおうとしたが、途中雛谷の橋が落とされていた。そこで楠木は中国の兵法書『武鑑』にヒントをえ、人橋をつくり谷を渡ったという。

中津川大観著 時源出版刊『戦場にかける橋』

戦国時代って言ってる!

タイじゃねぇ!!!

しかし、武田信玄は聞いたことあるけど、

松山ってのは聞いたことないですね。侍大将の楠木ってのもなんかいそうだけど。

武田信玄は実在したが、松山勝善も楠木清久も実在していない。

新しいパターンだよ。一方は実在して、一方は実在しない。

松山も楠木もいないのかい!

いないんだよ!

時代は違うけど、松山藩藩主の松平勝善ってのはいたみたいだけど。

ややこしいな!

ちなみに、中国の兵法書『武鑑』もない。

止まりませんな!逆に信玄だけよく出したよ。

詐欺師がやる手口だ。

作中で人橋はどうやったんですか?

一旦、縦に組んで高さを作って、

そのまま谷に倒れこむ。

絶対無理でしょ!

これができたんだよ。

一番下の田沢も大変だけど、一番上の松尾もきついよな?

倒れた時の衝撃すごいですよね?てか、途中もうまくやらないときれいに倒れないですよね?

これって結局どこが一番きついんですかね?

人橋となった三十人は味方の兵を渡し切ったあと、ことごとく力尽きて谷底に落ちたという。のちに松山勝善はこの三十人をたたえて高楼三十塚を建立した。現代でも工事関係者はこの塚に参拝し安全を祈願したという。

中津川大観著 時源出版刊『戦場にかける橋』

このナンチャラ塚とか、松山とか楠木とか、

このあたりには騙されてしまうけど…、

肝心の”人橋”は無理がありますね。

まぁ、さすがに人橋に騙されるってことはないかなあ。

この中国の兵法書『武鑑』ってのは、

ろくな兵法書じゃないな。

“ラオロウ”というのはこの所以なり『竜盆梯网闘』

『竜盆梯网闘(りゅうぼんていもうとう)』。

民明書房刊『鉄拳記』より。

ションベンといえば独眼鉄。

しかし、久々の『民明書房』ですね。

明朝末期に行われた連帯組手(タッグマッチ)の一種。直径三十米の大器になみなみと濃硫硝酸を満たし、その上に長さ二十五米の梯を組む。梯は山東省白進山で伐採された非常に軽くもろい老柔杉(ラオロウスギ)で作られ、三名以上が同時に乗ると割れ落ちるように計算されている。

民明書房刊『鉄拳記』

タッグマッチ専用闘技場ですか。

二名しか乗れないわけだから、結局一対一専用だ。

そして、今回ついに濃硫硝酸が登場。

硫酸と硝酸のハイブリッドだ。

これは本当にあるんですか?

これはあるみたいよ。

混酸って言うんだって。

あるのかよ!たまに真実があるんだよなあ。

てか、硫酸とか硝酸っていくらするんですかね?

直径30メートルのバカでかい器を満杯にするんでしょ?

相当金かかりますよね?

amazon で10%硫酸500mlが1500円で売ってたぞ。

これが濃いんだか薄いんだか、高いんだか安いんだか、

全くわからん。

少なくとも箱買いしないと『竜盆梯网闘』はできないですね。

大物Youtuberにやってもらいたいね。

『竜盆梯网闘』やってみた!

硫酸より器を手に入れる方が難易度高いですよ。

この老柔杉を用いて家屋を建造することは、強度不足の為、法によって厳しく取り締まられており、安普請の貧乏屋をさして”ラオロウ“というのはこの所以なり。

民明書房刊『鉄拳記』

うわー!きたー!

“ラオロウ”!

ありそうー!

前述の山東省白進山で伐採される老柔杉(ラオロウスギ)

ってのが本当にあるのか。

これはないと思いますよ。老柔杉は存在しない!

ただ山東省白進山ってのはあるかもしれないですね。

白進山でググると、中国語で書かれた謎の蜂蜜取りの記事が出てきたぞ。

だから山自体はあると思う。山東省にあるかはわからんけど。

“ラオロウ”だけなら騙されてましたね。

さすがに直径30メートルの器に濃硫硝酸は騙されないですよ。

画数固定型『血闘援』

『血闘援(けっとうえん)』。

民明書房刊『武士魂』より。

上の『竜盆梯网闘』にて、

富樫が相棒の飛燕を激励したその手法。

ドスで己の胸に”闘”の字を刻んだ。

この学校の子たちは、すぐ自傷行為におよびますね。

特に富樫は多いね。キングオブ自傷。

江戸時代、御前試合などで肉親や友人などが胸に”闘”の一文字を刻み、身をもって闘士と苦しみを同じくし必勝を祈願した。その起源は遠く鎌倉時代に伝わった中国の兵法書『武鑑』にあるという。胸の傷字は一生残るため、これをするにはよほどの覚悟と相手を思う気持ちが必要である。

民明書房刊『武士魂』

また『武鑑』が出たーー!!

まさかの『武鑑』再登場!

そしてまさかの『武鑑』、鎌倉時代の日本に到来!

でも、この『血闘援』は、

前回『武鑑』の『万人橋』と比べるとライトですね。

てか、自傷シリーズは前もありましたよね?

あったよ。

驚邏大四凶殺でJの字を刻んだ『血誓痕生』だ!

あっちは亡くなった仲間によって刻む文字が決まると。

そう!『血誓痕生』は画数変動型だ。

一方、今回の『血闘援』は必ず”闘”の文字、画数固定型だ。

“闘”は結構画数多いですよ。めっちゃ痛い。

しかも応援段階で刻む。

勝ち負け関係なしに刻む。

富樫はずっと胸に”闘”の傷が残ってるんですか?

きれいに消えたよ。

むしろ前よりきれいになった。

…。

今回のベスト騙され民明書房とワースト騙され民明書房

今回はこの辺にしとうこうか。

『大威震八連制覇』の前半ってとこだね。

どれが一番騙される?

今回は難しいですね。

ラオロウはよかったですけど、30メートルの器がなあ。

中津川大観の『磁冠百柱林闘』は?杉の上で闘うやつ。

それもまた大がかりだな。なら『血闘援』かな。

じゃあ最初の『勝利賽子』か?信玄のサイコロ。

それですね!ちょっと弱かったけど、信じちゃったし。

逆にワーストは?

『万人橋』じゃないですか?中国『武鑑』の。

いや、でもあっちですね。

万里の長城みたいなの。

『八竜の長城』か。

たしかに、巨大建造物は信じ難いな。

では、これで。

④につづく

出典:集英社/宮下あきら/魁!!男塾

コメント