一番だまされる『民明書房』を決めよーう!『暁!!男塾』編!

また民明書房の登場ですね。

そうです。民明書房って面白いからね。

前回の『魁!!男塾』編で決めた一番騙されやすい民明書房覚えてる?

あれ?なんでしたっけ?

テンピン肉も候補に挙がってた。

正解は、ケッペルの法則『無明察相翫』でした。

ケッペルの法則かあ!!!。

ちなみにワースト、絶対騙されない民明書房が、

「失敗だ~」→「スッパイダ~」→「スパイダー」の『天釐蜘巣(てんりんちそう)』だ。

そんなひどいのありましたっけ?

正確には民明書房ではなく、

日本曙逢莱武術協会理事長 盛田慎之介の談話だ。

あいつかー!!盛田ー--!

今回も前回同様に、民明書房以外の出版社や談話もひっくるめて行っていきます。

男塾名物『イナバの白ウサギ』

男塾名物『イナバの白ウサギ』、

民明書房刊『男塾白書2000年版』より。

どういうことですか?

日本神話に出てくる『因幡の白兎』になぞらえた…、

いや、それはなんとなくわかりますよ。

どうせロクでもないことするんでしょ。

気になるのは本のタイトルですよ!

なに『男塾白書2000年版』って!

前回には登場しなかった本だね。

まぁ、男塾について書かれているんでしょ。

男塾の世界にある民明書房って出版社が、男塾についての本を出してるんですか?

それも、2000年版?

なんかよくわかんなくなってきましたよ。

男塾の世界でも男塾は有名なんでしょ。

あんまり考えすぎると、もってかれるから止めた方がいいよ。

そうですね。

ちなみにこれは、

六車線の車行き交う幹線道路を新入生に渡らせる行事だ。

当然、信号はなし。

やっぱりロクでもない。

で、これは昔の逸話とかないんですか?。

“文字通りその発祥は我が国古代の昔話にある。狡猾なウサギはその数を数えてやると鮫を騙し島に渡ろうとした。ところが、あと一歩の所で本性を出してしまい、鮫に皮をはがされてしまう“。

これは、日本の神話と一緒ですね。

“危険な車と車の間を渡ることからこの名称がついたのであろう。その成功率は低く毎回多数の死亡及び負傷者が報告されている。

※賢明なる読者は決してマネをしない事を希望する“。

マネなんかしないですけどね。

これ、挑戦者だけでなく、大事故になりますし。

同じことを挑戦者・安東洋明も言ったよ。

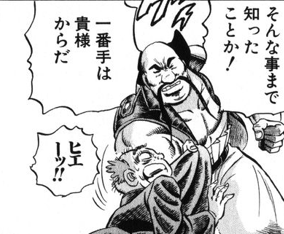

しかし、一号生専任教官・安松哲平、別名新入り(サラ)殺しの安松の答えはこうだった。

「そんな事まで知ったことか!」

ひでぇ別名なだけありますね。

秀岳館や日大がかわいく見えますよ。

神宮球場から池袋まで聞こえた『大鐘音』

男塾名物『大鐘音』、

民明書房刊『戦国武将考察』より。

でた!大鐘音!

これは前回の魁!!男塾でもありましたよね?

そりゃあるさ。

男塾の名物だからね。

手術を迎える一号生林正治の妹に向けて塾生みんなで放ったエール。

その距離は車で約1時間。

5、60kmはありますよね。

さすがに聞こえないでしょ。

男塾塾長江田島平八曰く、

「超絶なる敢闘精神は科学をも凌駕するのであるーっ!!」。

聞こえたんですね。

たしか100キロでしたっけ?前回の民明書房で書かれていた距離は。

そう、100km。そして、この記述。

「余談ではあるが、昭和十五年の全日本大学野球選手権に於いて、W大応援団のエールは神宮球場から池袋まで聞こえたという記録がある。」

相変わらず、ありそうな余談。

今回もこれとまったく同じことが書かれていたよ。

まったく同じ!?

まったく同じ!

なぜなら前回の引用元も民明書房刊『戦国武将考察』!

同じ本だからね!

このタイトルの本、実際にあってもよさそうですよね。

小和田哲男先生の本にありそうだよ。

ただ、やっぱり100kmってとこで、引っ掛かりますね。

さすがにありえないでしょう。

そうね。まぁ、騙されはしないけど、民明書房を代表する逸品のひとつだね。

下駄を履くまでわからない『無限流活殺術』

民明書房刊『日本古武道大鑑』より。

男塾の戦闘隊長である黒巣が、暴走族金蜥蜴の総長と戦ったときに披露した『無限流活殺術』。

自前の鋼鉄製の下駄で刃物と対峙した。

歩きづらそう。

“古来、我が国に於いて時の権力者達は民衆が武器を所持する事を固く禁じている。そんな状況にあって、身の回りの道具を武器として活用する武術が発達したのは当然の流れであった。代表的な品では、下駄・キセル・傘などが挙げられる“。

ありそうな話ですね。

秀吉の刀狩りとかあったしなあ。

“余談ではあるが、勝負ごとなどで「下駄を履くまでわからない」などと言うのは、下駄が武器としていかに重宝されたかを示すいい例である”。

来た、余談!

暁!!男塾最初の余談ですね!やっぱり民明書房と言えば余談!

前回の『天縄闘』に登場した余談は最高だった。

“絶体絶命の窮地に追い込まれる意味の「天縄境場に入る」とはここから意を発する“。

「天縄境場に入る」って言葉はなかったんですよね。

どうせ、今回の「下駄を履くまでわからない」って言葉もないんでしょ?

「下駄を履くまでわからない」って言葉は、

ありまーす!

あんのかよ!!!

物事が無事に終わるって意味らしいぞ。

うわ~、まさか民明書房で無学を晒すことになるとは。

紙で竹を斬り落とした『氣』

『氣』。

民明書房刊「日本剣豪性豪列伝」より。

氣って、また随分と漠然としてますね。

剣桃太郎の息子獅子丸が暴走族金蜥蜴の総長との戦いで父親から継いだ『氣功闘法』を用いた。氣をハチマキに込め、総長の刀を叩き斬った。

また金蜥蜴!

誰なんですか?そいつは。

赤石十蔵、元二号生筆頭赤石剛次の息子だ。

“魂剣石をも斬る“の一文字斬岩剣を継いでいるよ。

出た!“魂剣石をも斬る“!その息子さんだったっとは。

魂剣引き継がれているようで何よりです。

“氣とは、人間が生まれながらにして持つ生体エネルギーの事をいう。学説によれば、その力は無限の可能性を秘め、医療・スポーツなどあらゆる分野での応用が期待されている”。

まぁ、よく聞く話ですね。

“武術に於いても剣聖と呼ばれた塚原卜伝が一瞬の気合のもと紙で竹を斬り落としたなどという有名な話はその力を語るいい例であろう”。

うわぁ、ありそう。

剣聖・塚原卜伝はいましたよね?

塚原卜伝はいたね。人物実在パターンだ。

ただ、逸話の真偽はわからん。

ただでさえ、剣豪の逸話って伝説が混ざってますもんね。

そうなのよ。だから、これは騙されても仕方ない。

それより、ずっと気になってるのは今回のこの本よ。

「日本剣豪性豪列伝」

なんで、剣豪と性豪を一つにまとめちゃったのかね。

剣豪って、すんごいヤリチンか童貞のどちらかっぽいですよね。

『十 ~忍法魔界転生~』の宝蔵院胤舜が童貞だったよ。

精を溜めこむと、槍が冴えるって。

何言ってんの、それこそ騙されてるよ。

両翼を広げると四メートル『台湾巨大棒棒鶏』

『台湾巨王棒棒鶏(タイワンキングバンバンジー)』。

民明書房刊『世界の怪鳥・奇鳥』より。

あれ!?なんか聞いたことあるような、

出た!男爵ディーノの死穿鳥拳!

ぜんっぜん当たらないヤツ!

『世界の怪鳥・奇鳥』は、『世界の怪拳・奇拳』と同じシリーズなのかね。

『死穿鳥』に関しては、『世界の怪鳥・奇鳥』こそがふさわしいと思うけどね。

たしかに。

さて、この台湾巨王棒棒鶏は『ワールド男杯』で台湾代表・張悟空が使った『觔斗雲(きんとうん)』の正体だ。

『ワールド男杯』とやらに、觔斗雲にのる悟空が出場してるんですか。

気になるところがいっぱいありますね。

“台湾中部阿里山(アリシャン)地方の山岳地帯に生息するタカ科の鳥。その名の通り、両翼を広げると四メートル近くもあり鳥類最大。しかし現在、絶滅の危機にあり幻の鳥と言われている。ちなみに、その抜群の飛行力を生かし軍事・運送に利用された。現在でも台湾の至る所でこの鳥を模したマークのついた宅配便の車を見るのは、この名残である”。

いい民明書房が来ましたね!

前回、中国由来の民明書房はたくさんあったけど、意外に台湾はなかったと思う。

そうなると、当然この台湾中部阿里山(アリシャン)地方が気になるよね。

北海道、不知火山の再来ですか!?

実在しない可能性あるぞ、と思って検索したらすぐ出てきたよ。

あるんだ!台湾の地名とかほとんどわからないですよ。

前回の中国の地名も全然わかんなかった。

となると気になるのは、

まぁ、四メートルの巨鳥はいないだろうけど、

この宅配便よ!

台湾巨王棒棒鶏を模したマークがついてるってよ。

さすがにないでしょ。

と思うでしょ。

それがあったんだよ!

ホントに!?

台湾2位のシェアをもつ運送会社、『宅配通』だ。

これです。

いや、ペリカン便!

違うよ。台湾巨王棒棒鶏だよ。

pelican って書いてあるし。

今回のベストとワースト

今回は以上です。

作品序盤ということもあり、やや弱めだったかな。

そうですね。

ただ、台湾巨王棒棒鶏はいい味出してましたね。

さすがは棒棒鶏ですよ。ただ騙されないですけどね。

棒棒鶏って名前の鳥がいるわけないしな。

騙されるかって点では、ワーストだったね。

本来の主旨である騙されてしまうのは?

下駄ですかね。

ありそうな話ですし。

下駄を履くまでわからない、ね。

勉強になったね。

はい。

②はこちら。

コメント